–Adalberto Scemma, che cura le pagine di Redazione “GIANNI BRERA” e di Letteratura dello sport di PANATHLON PLANET, ci regala un pezzo su un grande campione di calcio, l’ungherese Nandor Hidegkuti. Lo fa con l’abituale leggerezza della sua incisiva penna, e con l’abilità del narratore di prima grandezza. MR

Redazione “GIANNI BRERA”

IL PRIMO “FALSO NUEVE”

Tre straordinarie stagioni italiane come allenatore di Fiorentina e Mantova

di Adalberto Scemma

Eccolo che arriva, in un giorno d’afa di fine giugno, anno di grazia 1962. Lo scruti ma non ha né il passo, né la postura, né lo sguardo dell’eroe. Un volto anonimo? Non è così. Il suo è un volto ben configurabile. Lo diresti un bancario o un sagrestano. Oppure, che ne so, un salumiere, uno di quei salumieri che tarabaccolano tra le mostarde e i cotechini con il lapis a cavalcioni dell’orecchio destro.

Invece è proprio lui, Nandor Hidegkuti. Ed è già un mito. Centravanti-perno dell’Aranycsapat, la Grande Ungheria di Puskas, Kocsis e Czibor, ha chiuso con il calcio attivo soltanto quattro anni prima al Mondiale di Svezia. Poi subito in panca: una stagione all’MTK Budapest e due qui in Italia, alla Fiorentina di Sarti, Hamrin, Robotti, Petris, eccetera. Capace di coniugare, garantiscono gli ipercritici, calcio e spettacolo.

Fiato alle trombe, dunque, per l’arrivo a Mantova del leggendario Nandor Hidegkuti? Non è così. Non è quello che t’aspetti. Provinciale calcisticamente, ed è un pregio, Mantova lo è anche nell’atteggiamento un po’ supponente con cui approccia le novità. Perché Hidegkuti, il mito Hidegkuti, la leggenda Hidegkuti, prende il posto di ben altro mito e di ben altra leggenda: Mondino “Topolino” Fabbri, l’artefice della cavalcata che ha portato il Mantova, in sette stagioni, dalla Quarta serie alla Serie A. Con quell’alone di incredula dolcissima follia che accompagna ancora oggi il nome del Piccolo Brasile.

Poco importa, agli aficionados del Martelli, che Fabbri abbia piantato in asso il Mantova all’improvviso (contratto firmato e stracciato) e che altrettanto all’improvviso abbia illuso e disilluso pure il Verona per passare alla Nazionale: les dieux s’en vont ma i miti restano, persino quelli tascabili come Mondino, che non tocca l’1,60 ma il cielo con un dito si, e lo fa toccare anche ai sognatori incalliti e narcisisti del Martelli, quelli che come lui non si contemplano allo specchio ma lo attraversano.

Nandor Hidegkuti viene da un altro mondo. Non vive di luce riflessa. Non ha bisogno di specchi per contemplarsi e rilanciare la propria immagine. Il mito di Fabbri è intangibile e inalienabile ma lui, Hidegkuti, è talmente al di là di ogni dimensione provinciale da evitare, con atarassica indifferenza, qualsiasi confronto con Mondino. Fedele come sempre al proprio carattere, orgoglioso ma schivo, allergico alle sollecitazioni mediatiche e ai colpi di teatro che il calcio, sotto tutte le latitudini, tradizionalmente alimenta. E qui c’è forse, alla radice, l’educazione ricevuta nel corso della militanza storica in una squadra, l’MTK, alias Vörös Lobogó che è l’espressione della polizia segreta ungherese e che impone di conseguenza, anche ai suoi giocatori, un atteggiamento da basso profilo, mai sopra le righe. Di quella squadra hanno continuato a far parte altri tre protagonisti della strepitosa saga calcistica magiara, Mihaly Lantos, Pèter Palotàs e Jòzsef Zakariàs, mentre il resto dell’Aranycsapat, fatta eccezione per Jenő Buzánszky (Dorog) e Jòzsef Toth (Ujpest) vestiva invece la maglia della Honvéd, la squadra dell’Esercito, capitanata dal tenente colonnello Ferenc Puskas.

L’INTUIZIONE DI SEBES. La presenza di Hidegkuti nella scacchiera tattica della Grande Ungheria targata Honvéd risulta determinante grazie all’intuizione di Gusztàv Sebes, lo stratega capace di interpretare il “WM” in maniera innovativa.

Sparito misteriosamente dalle scene Ferenc Deak, il centravanti di sfondamento, forse giustiziato dal regime di Mátyás Rákosi per una storia mai chiarita di spionaggio, Sebes cerca a più riprese un’alternativa ma nessuno degli attaccanti provati nel ruolo di ariete centrale (Palotàs, Csordas e Szilágyi) sembra adattarsi alle esigenze di una squadra già troppo sbilanciata per la presenza di due interni offensivi (Ferenc Puskas e Sandor Kocsis) straordinariamente portati al gol. Ecco dunque la scelta di spostare alle loro spalle, con il numero 9 sulla schiena, quel Nandor Hidegkuti che i critici considerano l’erede naturale di György Sárosi per la capacità di ricoprire più ruoli: fantasioso, intelligente, tatticamente geniale, Hidegkuti è il cervello del centrocampo. E in più ha tecnica raffinata, cambio di passo e frenesia podistica.

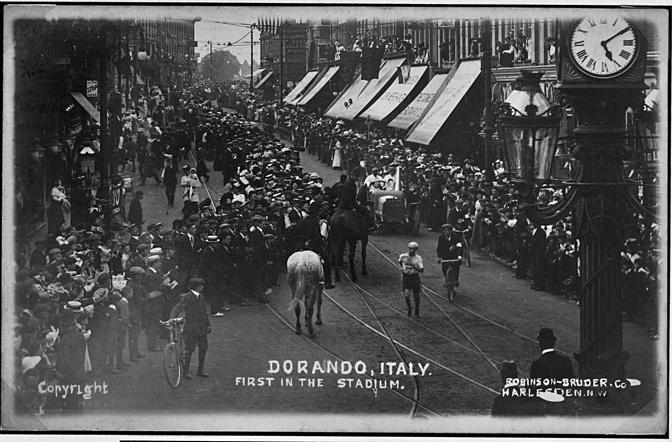

La “W” a tre punte si trasforma così in una “M” in cui le mezze ali di ruolo operano da vere e proprie punte mentre il centravanti scivola a pendolo tra centrocampo e attacca senza fornire punti di riferimenti. Ne fa le spese l’Inghilterra, bastonata a Wembley dall’Ungheria (3 a 6!), 26 novembre 1953, in quella che è stata considerata a lungo la “partita del secolo” prima di Italia-Germania 4-3. A Wembley l’imprendibile Hidegkuti, pur marcato a vista da uno stralunato Wright, numero uno al mondo nel ruolo, mette a segno addirittura tre reti. Gli inglesi “maestri del calcio” chiedono subito la rivincita e stavolta è una grandinata di gol: non sei ma sette per un 7-1 che manda in delirio i centomila del Nepstadion di Budapest.

“TIKI-TAKA” E “FALSO NUEVE”. Il resto della vicenda calcistica di Nandor Hidegkuti, compresa l’inopinata sconfitta dell’Aranycsapat ad opera dei bombatissimi tedeschi nella finale mondiale del ’54 (non c’era l’antidoping all’epoca), è troppo nota perché sia il caso di riproporla. Rimane però consegnata alla storia del calcio la posizione in campo assunta da Hidegkuti. Si parla oggi, quasi sempre a sproposito, gabellandole come innovazioni, di “tiki-taka” e di “falso nueve” dimenticando che a ispirare Pepp Guardiola ha contribuito in maniera decisiva la visualizzazione attenta dei filmati del Barcellona storico -quello di László Kubala, Sandòr Kocsis, Zoltàn Czibor e Luisito Suarez- che utilizzava una ragnatela di passaggi in spazi brevi prima della fiondata improvvisa (il “tiki-taka” è di ispirazione magiara: anche la Grande Ungheria giocava così). Quanto al “falso nueve” di cui ancora si ciancia, basterebbe buttare un occhio alle enciclopedie del calcio, per scoprire che il “falso nueve”, l’attaccante mascherato che agisce alle spalle delle punte, altro non è che la versione moderna dell’ormai classico, e ampiamente storicizzato, “centravanti alla Hidegkuti”. Mutuato a sua volta (perché nel calcio non s’inventa mai nulla) dalla posizione del brasiliano Ademir nel Brasile 1950 e prima ancora dallo scozzese Juan Harley. Per non parlare, con ben altre connotazioni di carattere tecniche, del mitico Matthias “Cartavelina” Sindelar, tra i più talentuosi attaccanti di ogni tempo.

A ispirare Sebes è stata soprattutto l’intelligenza tattica di Hidegkuti, abile a cogliere in tempo reale le varianti da utilizzare su un canovaccio consolidato. Di qui il passaggio fisiologico dal campo alla panchina una volta conclusa al Mondiale di Svezia, quello vinto dal Brasile di Pelè, la carriera di calciatore. All’epoca Hidegkuti ha 36 anni e un’idea di calcio sull’onda danubiana: la ricerca del risultato attraverso il gioco. Debutta alla guida della “sua” MTK Budapest sfiorando lo scudetto magiaro e basta questa credenziale a proiettarlo sulla panchina della Fiorentina, ancora alla ricerca di un’identità dopo lo scudetto del ’56. Qui Hidegkuti vince subito la prima storica Coppa delle Coppe (nota allora come Coppa delle Fiere) con Dante Micheli nella formazione viola e chiude al terzo posto nella stagione successiva senza rinnovare il contratto per divergenze con il nuovo presidente Longinotti, subentrato a Befani. Un assist colto al volo da Onorio Manfredini e Ginin Camurri, che contattano Hidegkuti e lo convincono a raccogliere a Mantova l’eredità di Fabbri.

SALVEZZA ATTRAVERSO IL GIOCO. All’inizio non squillano le trombe, per via degli irriducibili tromboni della tifoseria fabbrista, ma alla fine rullano i tamburi. Perché il Mantova disegnato da Nandor Hidegkuti non solo ottiene una salvezza anticipata ma esprime un gioco che a giudizio dei critici viene archiviato come il più elegante e razionale dell’intera storia biancorossa. Un gioco rapsodico che guarda al modello ungherese senza mortificare le caratteristiche tecniche dei singoli. Non è casuale il fatto che la salvezza, prima ancora che ai gol di Sormani (23), si debba alla ragnatela sapiente creata da Giagnoni a centrocampo e ai marpioni che fluttuano davanti a Negri: Corradi e Cancian, quindi, e poi Morganti, Gerin, Longhi, Castellazzi.

Troppo “bello” il Mantova, troppo attento all’estetica per piacere a chi tra i tifosi rimpiange il calcio da coltello tra i denti? Può essere. Ma al di là delle elucubrazioni sui massimi sistemi che l’Università del calcio (sede fissa “da Gastone”) alimenta in un “fai e disfa” da tela di Penelope, il vero nodo da sciogliere riguarda il carattere riservato di Hidegkuti, che poco o nulla si concede ai tifosi (e men che meno alla stampa) e che anche nei momenti di più evidente tensione emotiva, sembra esibire una sorta di aristocratico distacco. Ma è proprio così? Le cronache raccontano di un malore patito da Hidegkuti al termine di un rocambolesco Mantova-Venezia, quasi uno spareggio-salvezza, risolto da Sormani a quattro minuto dalla fine. E in ogni caso è proprio la messa a fuoco di chi quella stagione l’ha vissuta da protagonista (Angelo Sormani, appunto) a chiarire anche nei dettagli di quale caratura fosse il calcio di Hidegkuti.

“Quello di Fabbri -racconta Sormani- era un Mantova da battaglia. Pretendere che lo fosse anche quello di Hidegkuti era un non senso. Fabbri usava il pugno di ferro nello spogliatoio, Hidegkuti la signorilità e l’ironia, due doti che con i calciatori non sempre funzionano. Lo ricordo come una persona squisita, un gentiluomo elegante e raffinato con il quale era impossibile litigare. Il suo asso nella manica? Il carisma di Giagnoni, un autentico comandante, l’unico ad avere la delega di alzare la voce anche con noi. Un sapiente gioco delle parti? Forse era proprio così. Ma il limite di Hidegkuti, abituato a ben altri livelli e con un’idea del calcio d’alta aristocrazia, era strutturale: un lusso, la sua presenza in panchina, che il Mantova non avrebbe potuto permettersi. E tuttavia tutti noi ci siamo portati nella mente e nel cuore, anche a distanza di tempo, la lezione di un autentico maestro”.

C’è una dichiarazione rilasciata da Sormani a Gian Paolo Grossi per il libro sul centenario del Mantova che non ha bisogno di commenti: “Hidegkuti resta un personaggio eccezionale. Seppe commuovermi a Győr, in Ungheria, dove giocavamo con il Milan, quando mi portò in regalo una bottiglia di liquore. A ripensarci avrei dovuto farmela autografare, quella bottiglia, anziché berla. La grandezza dell’uomo lo esigeva”.

Il lavoro in profondità compiuto da Hidegkuti, e non del tutto percepito da una tifoseria ancora grezza, trova un testimone eccellente anche in Franco Salardi, il popolare “Cina”. Che se avesse avuto un diverso tipo di approccio con la professione del calciatore, il “Cina”, ben altra carriera si sarebbe ritagliato. Ma tant’è. Lo spazio che rimane, nel ricordo di un tecnico anomalo per una piazza di provincia, è quasi del tutto occupato dalla nostalgia.

“Hidegkuti -dice Salardi- era di un altro pianeta. Me ne sono accorto già nel ritiro precampionato: esercitazioni innovative, trenta palloni in campo come mai si era visto prima, e poi la capacità di rendere semplici anche le cose più complicate. La sua era una lezione continua, e sempre di altissimo livello. Quel Mantova era una squadra con qualche buona individualità ma con molti caproni: l’impresa è stata quella di aver costretto anche i caproni a giocare a calcio! Tecnicamente Hidegkuti era un ufo, calciava i palloni con il telecomando. Gli ho visto bombardare Negri, a fine allenamento, con una serie di punizioni finite tutte, ma proprio tutte, all’incrocio. Negri era allora il portiere della Nazionale. Al dodicesimo gol ha alzato le braccia e ha urlato: “Mi arrendo!”. Il mio rammarico? Ho giocato in un’epoca in cui non c’erano le sostituzioni: ero troppo giovane per rubare spazio a Giagnoni o a Mazzero. Le mie uniche presenze furono infatti in Mitropa Cup, a Praga. Hidegkuti mi stimava: se fosse rimasto a Mantova la mia carriera avrebbe preso una piega diversa”.

C’è anche il ricordo, intenso, di Enzo Bertolini che di quel Mantova era il factotum di segreteria: “Hidegkuti non era soltanto un allenatore ma un maestro di vita. La sua grandezza? L’umiltà, la signorilità e l’educazione. Qualità talmente rare, nel calcio, da farmelo ricordare come un esemplare unico. La sua sapienza calcistica? Un valore aggiunto!”.